太宰メモ―富嶽百景

太宰治の傑作『富嶽百景』から個人的にイイと思うところばかりをあげていく。この人は暗いと思われがちやけど、ホントはこういうのも書けるめっちゃめちゃおもしろい人なのだ。なかでも一番好きなくだりは、バス内で太宰が老婆にすり寄っていくところ。「. . . あなたのお苦しみ、わびしさ、みなよくわかる、と頼まれもせぬのに、共鳴の素振りを見せてあげたく、老婆に甘えかかるように、そっとすり寄って . . . 」

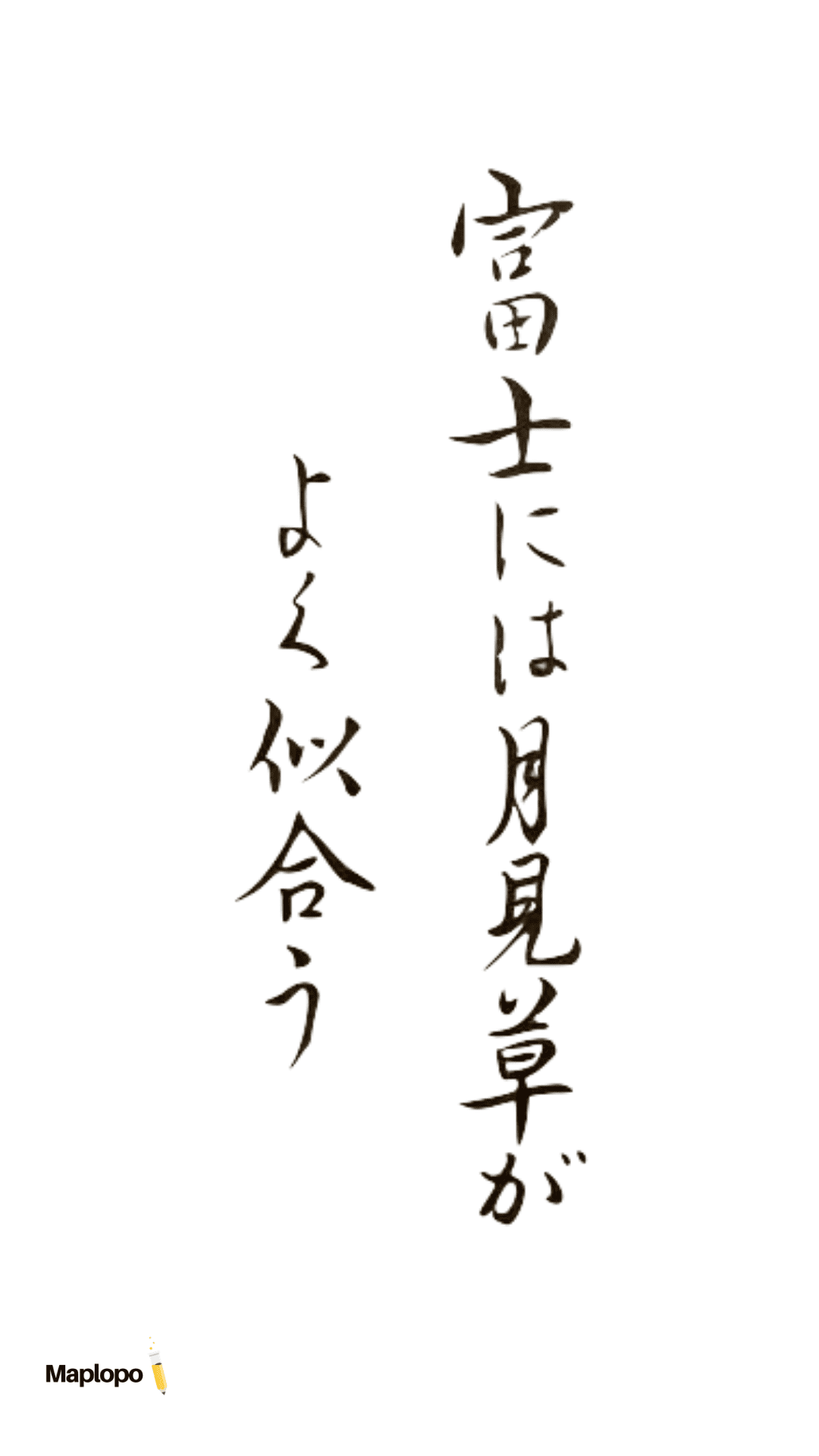

まあーこんな巧みに、よう書けませんデ。今までに色んな人に「ここ!」と言って見せてきたのを思い出す。父の習字もどうぞご鑑賞ください。

♦

けれども、実際の富士は、鈍角も鈍角、のろくさと拡がり、東西、百二十四度、南北は百十七度、決して、秀抜の、すらと高い山ではない。たとえば私が、印度かどこかの国から、突然、鷲にさらわれ、すとんと日本の沼津あたりの海岸に落されて、ふと、この山を見つけても、そんなに驚嘆しないだろう。ニッポンのフジヤマを、あらかじめ憧れているからこそ、ワンダフルなのであって、そうでなくて、そのような俗な宣伝を、一さい知らず、素朴な、純粋の、うつろな心に、果して、どれだけ訴え得るか、そのことになると、多少、心細い山である。低い。裾のひろがっている割に、低い。

♦

. . . 青い頂きが、すっと見えた。おどろいた、というよりも私は、へんにくすぐったく、げらげら笑った。やっていやがる、と思った。人は、完全のたのもしさに接すると、まず、だらしなくげらげら笑うものらしい。

♦

急坂を這うようにしてよじ登り、一時間ほどにして三ツ峠頂上に達する。蔦かずら掻きわけて、細い山路、這うようにしてよじ登る私の姿は、決して見よいものではなかった。井伏氏は、ちゃんと登山服着て居られて、軽快の姿であったが、私には登山服の持ち合せがなく、ドテラ姿であった。茶屋のドテラは短く、私の毛臑は、一尺以上も露出して、しかもそれに茶屋の老爺から借りたゴム底の地下足袋をはいたので、われながらむさ苦しく、少し工夫して、角帯をしめ、茶屋の壁にかかっていた古い麦藁帽をかぶってみたのであるが、いよいよ変で、井伏氏は、人のなりふりを決して軽蔑しない人であるが、このときだけは流石に少し、気の毒そうな顔をして、男は、しかし、身なりなんか気にしないほうがいい、と小声で呟いて私をいたわってくれたのを、私は忘れない。

♦

私が言っているうちに友人は、笑い出した。

「おい、見給え。できてないよ」

能因法師は、茶店のハチという飼犬に吠えられて、周章狼狽であった。その有様は、いやになるほど、みっともなかった。

「だめだねえ。やっぱり」私は、がっかりした。

乞食の狼狽は、むしろ、あさましいほどに右往左往、ついには杖をかなぐり捨て、取り乱し、取り乱し、いまはかなわずと退散した。実に、それは、できてなかった。富士も俗なら、法師も俗だ。

♦

二階の私の部屋で、しばらく話をして、ようやく馴れて来たころ、新田は笑いながら、実は、もう二、三人、僕の仲間がありまして、皆で一緒にお邪魔にあがるつもりだったのですが、いざとなると、どうも皆、しりごみしまして、太宰さんは、ひどいデカダンで、それに、性格破産者だ、と佐藤春夫先生の小説に書いてございましたし、まさか、こんなまじめな、ちゃんとしたお方だとは、思いませんでしたから、僕も、無理に皆を連れて来るわけには、いきませんでした。こんどは、皆を連れて来ます。かまいませんでしょうか。

「それは、かまいませんけれど」私は、苦笑していた。「それでは、君は、必死の勇をふるって、君の仲間を代表して僕を偵察に来たわけですね」

「決死隊でした」新田は、率直だった。「ゆうべも、佐藤先生のあの小説を、もういちど繰りかえして読んで、いろいろ覚悟をきめて来ました」

♦

「. . . 外国の物語の令嬢は、勇敢で、可愛いね。好きだとなったら、河を泳いでまで逢いに行くんだからな。日本では、そうはいかない。なんとかいう芝居があるじゃないか。まんなかに川が流れて、両方の岸で男と姫君とが、愁嘆している芝居が。あんなとき、何も姫君、愁嘆する必要がない。泳いでゆけば、どんなものだろう。芝居で見ると、とても狭い川なんだ。じゃぶじゃぶ渡っていったら、どんなもんだろう。あんな愁嘆なんて、意味ないね。同情しないよ。朝顔の大井川は、あれは大水で、それに朝顔は、めくらの身なんだし、あれには多少、同情するが、けれども、あれだって、泳いで泳げないことはない。大井川の棒杭にしがみついて、天道さまを、うらんでいたんじゃ、意味ないよ。あ、ひとり在るよ。日本にも、勇敢なやつが、ひとり在ったぞ。あいつは、すごい。知ってるかい?」

「ありますか」青年たちも、眼を輝かせた。

「清姫。安珍を追いかけて、日高川を泳いだ。泳ぎまくった。あいつは、すごい。ものの本によると、清姫は、あのとき十四だったんだってね」

♦

ちょっと気取って、ふところ手して歩いた。ずいぶん自分が、いい男のように思われた。ずいぶん歩いた。財布を落した。五十銭銀貨が二十枚くらいはいっていたので、重すぎて、それで懐からするっと脱け落ちたのだろう。私は、不思議に平気だった。金がなかったら、御坂まで歩いてかえればいい。そのまま歩いた。ふと、いま来た路を、そのとおりに、もういちど歩けば、財布は在る、ということに気がついた。懐手のまま、ぶらぶら引きかえした。富士。月夜。維新の志士。財布を落した。興あるロマンスだと思った。財布は路のまんなかに光っていた。在るにきまっている。私は、それを拾って、宿へ帰って、寝た。

♦

河口局から郵便物を受け取り、またバスにゆられて峠の茶屋に引返す途中、私のすぐとなりに、濃い茶色の被布を着た青白い端正の顔の、六十歳くらい、私の母とよく似た老婆がしゃんと坐っていて、女車掌が、思い出したように、みなさん、きょうは富士がよく見えますね、と説明ともつかず、また自分ひとりの咏嘆ともつかぬ言葉を、突然言い出して、[ . . . ] 一せいに車窓から首を出して、いまさらのごとく、その変哲もない三角の山を眺めては、やあ、とか、まあ、とか間抜けた嘆声を発して、車内はひとしきり、ざわめいた。けれども、私のとなりの御隠居は、胸に深い憂悶でもあるのか、他の遊覧客とちがって、富士には一瞥も与えず、かえって富士と反対側の、山路に沿った断崖をじっと見つめて、私にはその様が、からだがしびれるほど快く感ぜられ、私もまた、富士なんか、あんな俗な山、見度くもないという、高尚な虚無の心を、その老婆に見せてやりたく思って、あなたのお苦しみ、わびしさ、みなよくわかる、と頼まれもせぬのに、共鳴の素振りを見せてあげたく、老婆に甘えかかるように、そっとすり寄って、老婆とおなじ姿勢で、ぼんやり崖の方を、眺めてやった。

老婆も何かしら、私に安心していたところがあったのだろう、ぼんやりひとこと、

「おや、月見草」

そう言って、細い指でもって、路傍の一箇所をゆびさした。さっと、バスは過ぎてゆき、私の目には、いま、ちらとひとめ見た黄金色の月見草の花ひとつ、花弁もあざやかに消えず残った。

三七七八米の富士の山と、立派に相対峙し、みじんもゆるがず、なんと言うのか、金剛力草とでも言いたいくらい、けなげにすっくと立っていたあの月見草は、よかった。富士には、月見草がよく似合う。

♦

くるしいのである。仕事が、——純粋に運筆することの、その苦しさよりも、いや、運筆はかえって私の楽しみでさえあるのだが、そのことではなく、私の世界観、芸術というもの、あすの文学というもの、謂わば、新しさというもの、私はそれらに就いて、未だ愚図愚図、思い悩み、誇張ではなしに、身悶えしていた。

素朴な、自然のもの、従って簡潔な鮮明なもの、そいつをさっと一挙動で掴まえて、そのままに紙にうつしとること、それより他には無いと思い、そう思うときには、眼前の富士の姿も、別な意味をもって目にうつる。この姿は、この表現は、結局、私の考えている「単一表現」の美しさなのかも知れない、と少し富士に妥協しかけて、けれどもやはりどこかこの富士の、あまりにも棒状の素朴には閉口して居るところもあり、これがいいなら、ほていさまの置物だっていい筈だ、ほていさまの置物は、どうにも我慢できない、あんなもの、とても、いい表現とは思えない、この富士の姿も、やはりどこか間違っている、これは違う、と再び思いまどうのである。

♦

自動車からおろされて、色さまざまの遊女たちは、バスケットからぶちまけられた一群の伝書鳩のように、はじめは歩く方向を知らず、ただかたまってうろうろして、沈黙のまま押し合い、へし合いしていたが、やがてそろそろ、その異様の緊張がほどけて、てんでにぶらぶら歩きはじめた。茶店の店頭に並べられて在る絵葉書を、おとなしく選んでいるもの、佇んで富士を眺めているもの、暗く、わびしく、見ちゃ居れない風景であった。二階のひとりの男の、いのち惜しまぬ共感も、これら遊女の幸福に関しては、なんの加えるところがない。私は、ただ、見ていなければならぬのだ。苦しむものは苦しめ。落ちるものは落ちよ。私に関係したことではない。それが世の中だ。そう無理につめたく装い、かれらを見下ろしているのだが、私は、かなり苦しかった。

♦

かえりに、娘さんは、バスの発着所まで送って来てくれた。歩きながら、

「どうです。もう少し交際してみますか?」

きざなことを言ったものである。「いいえ。もう、たくさん」娘さんは、笑っていた。

「なにか、質問ありませんか?」いよいよ、ばかである。

「ございます」

私は何を聞かれても、ありのまま答えようと思っていた。

「富士山には、もう雪が降ったでしょうか」

私は、その質問に拍子抜けがした。

「降りました。いただきのほうに、——」と言いかけて、ふと前方を見ると、富士が見える。へんな気がした。

「なあんだ。甲府からでも、富士が見えるじゃないか。ばかにしていやがる」やくざな口調になってしまって、「いまのは、愚問です。ばかにしていやがる」

娘さんは、うつむいて、くすくす笑って、

「だって、御坂峠にいらっしゃるのですし、富士のことでもお聞きしなければ、わるいと思って」

おかしな娘さんだと思った。

♦

一生にいちどの晴の日に、——峠の向う側から、反対側の船津か、吉田のまちへ嫁入りするのであろうが、その途中、この峠の頂上で一休みして、富士を眺めるということは、はたで見ていても、くすぐったい程、ロマンチックで、そのうちに花嫁は、そっと茶店から出て、茶店のまえの崖のふちに立ち、ゆっくり富士を眺めた。脚をX形に組んで立っていて、大胆なポオズであった。余裕のあるひとだな、となおも花嫁を、富士と花嫁を、私は観賞していたのであるが、間もなく花嫁は、富士に向って、大きな欠伸をした。

「あら!」

と背後で、小さい叫びを挙げた。娘さんも、素早くその欠伸を見つけたらしいのである。やがて花嫁の一行は、待たせて置いた自動車に乗り、峠を降りていったが、あとで花嫁さんは、さんざんだった。

「馴れていやがる。あいつは、きっと二度目、いや、三度目くらいだよ。おむこさんが、峠の下で待っているだろうに、自動車から降りて、富士を眺めるなんて、はじめてのお嫁だったら、そんな太いこと、できるわけがない」

「欠伸したのよ」娘さんも、力こめて賛意を表した。「あんな大きい口あけて欠伸して、図々しいのね . . . 」

♦

「相すみません。シャッタア切って下さいな」

私は、へどもどした。私は機械のことには、あまり明るくないのだし、写真の趣味は皆無であり、しかも、どてらを二枚もかさねて着ていて、茶店の人たちさへ、山賊みたいだ、といって笑っているような、そんなむさくるしい姿でもあり、多分は東京の、そんな華やかな娘さんから、はいからの用事を頼まれて、内心ひどく狼狽したのである。けれども、また思い直し、こんな姿はしていても、やはり、見る人が見れば、どこかしら、きゃしゃな俤もあり、写真のシャッタアくらい器用に手さばき出来るほどの男に見えるのかも知れない、などと少し浮き浮きした気持も手伝い、私は平静を装い、娘さんの差し出すカメラを受け取り、何気なさそうな口調で、シャッタアの切りかたをちょっとたずねてみてから、わななきわななき、レンズをのぞいた。まんなかに大きい富士、その下に小さい、罌粟の花ふたつ。ふたり揃いの赤い外套を着ているのである。ふたりは、ひしと抱き合うように寄り添い、きっとまじめな顔になった。私は、おかしくてならない。カメラ持つ手がふるえて、どうにもならぬ。笑いをこらえて、レンズをのぞけば、罌粟の花、いよいよ澄まして、固くなっている。どうにも狙いがつけにくく、私は、ふたりの姿をレンズから追放して、ただ富士山だけを、レンズ一ぱいにキャッチして、富士山、さようなら、お世話になりました。パチリ。

太宰治(2009)「富嶽百景」『

本作品についての感想文も別に載せています。

こちらからどうぞ→ 太宰治「富嶽百景」に関する考察